【大學撥款.二】院校競爭無處不在 人文理工貧富懸殊 轉自:香港01週報

院校競爭不只是局限於研究層面,連學額也無一倖免。2009年,教資會引入三年期的「優配學額」機制。在此機制下,每所院校需預留4至6%的首年學士學位課程學額,交由教資會按院校表現及學術發展建議書重新分配,非人力規劃範疇的醫科、護理、教育等學科的學額可豁免。最近一次分配(即2016年至2019年)牽涉的學額有730個,嶺大、浸大及教大(教大沒有參與是次機制,惟因政府對小學教師學額需要減少而遭削減)分別失去22至52個學額不等,浸大失去約八成的上繳學額,嶺大被收回4%學額,學額落在中大、科大、港大及理大手上,前兩者更各多了50個學額,城大則力保不失。

[caption id="attachment_19571" align="aligncenter" width="1280"].jpg) 在陷於各種社會問題的香港,不少院校為了追求「國際化」,紛紛投身出版及排名遊戲,資源的傾斜與競爭令學者難以履行公共知識份子應有的責任與義務。(鄧倩螢攝)[/caption]

此機制早已為人詬病,教資會不單沒有增加撥款,院校反因自身發展方向與教資會所想的不符而被削學額及撥款,造成院校間的惡性競爭,繼而對學系發展造成打擊,如浸大一度停辦物理系的學士課程。據往績,回撥後的學額多落於綜合型大學袋中,用於開辦一些功能性強、與經濟發展相關的學位,而與首次實施機制時相比,嶺大已被削減約100個學額。

學額回撥制度令推崇博雅教育的嶺南大學顯得格格不入,嶺南大學文化研究系助理教授葉蔭聰說:「嶺南處於很尷尬的角色,我們說自己是博雅大學,liberal arts(博雅)是一些很古老的概念,但教資會要我們創新,大學為了撥款而想一些新學系去說服教資會。但坦白說,人文學科哪會有那麼多創新的東西呢?」每所大學的理念、發展方向及專長領域各有不同,在同一條起跑線上競爭本屬強人所難, 加上院校之間的實力不一,那些歷史較悠久的院校擁有更多資源及捐贈進行研究,早就贏在起跑線,學額回撥無視這些差異, 結果加劇院校間的貧富懸殊。

葉蔭聰無奈地形容,香港的大學數目不多,所有大學被迫去玩這個由政府資助的遊戲,院校之間欠缺分工。「不應該將大學放在一起,有人跳高、有人跳遠,但卻叫我們參加世界盃,而且一定要踢。」他接着說,「我不是說這個遊戲完全是錯的,可能某些大學適合玩這遊戲,例如綜合型大學,但嶺南沒有理工和醫科,是會影響排名的。」

Quacquarelli Symonds(QS)的2019年世界大學排名於今年6月出爐,港大排25名,成為全港第一,科大和中大分別以37名及49名緊隨其後,嶺大則排600多名,較去年排名有所下跌。葉蔭聰還記得,嶺大早年不追逐排名為本,堅持以自身的理念培養人文學科人才,陳坤耀擔任校長時曾提出院校間需要有不一樣的評核機制,但教資會視若無睹。時移世易,嶺大也開始對排名急起直追,「校長、副校長一日到晚都在『追數』。他們也會說這其實與自己無關,只是教資會要求。」說到底,研究表現影響着研究用途的撥款,沒有一所大學能置身事外,人人身不由己。

[caption id="attachment_19576" align="aligncenter" width="1440"]

在陷於各種社會問題的香港,不少院校為了追求「國際化」,紛紛投身出版及排名遊戲,資源的傾斜與競爭令學者難以履行公共知識份子應有的責任與義務。(鄧倩螢攝)[/caption]

此機制早已為人詬病,教資會不單沒有增加撥款,院校反因自身發展方向與教資會所想的不符而被削學額及撥款,造成院校間的惡性競爭,繼而對學系發展造成打擊,如浸大一度停辦物理系的學士課程。據往績,回撥後的學額多落於綜合型大學袋中,用於開辦一些功能性強、與經濟發展相關的學位,而與首次實施機制時相比,嶺大已被削減約100個學額。

學額回撥制度令推崇博雅教育的嶺南大學顯得格格不入,嶺南大學文化研究系助理教授葉蔭聰說:「嶺南處於很尷尬的角色,我們說自己是博雅大學,liberal arts(博雅)是一些很古老的概念,但教資會要我們創新,大學為了撥款而想一些新學系去說服教資會。但坦白說,人文學科哪會有那麼多創新的東西呢?」每所大學的理念、發展方向及專長領域各有不同,在同一條起跑線上競爭本屬強人所難, 加上院校之間的實力不一,那些歷史較悠久的院校擁有更多資源及捐贈進行研究,早就贏在起跑線,學額回撥無視這些差異, 結果加劇院校間的貧富懸殊。

葉蔭聰無奈地形容,香港的大學數目不多,所有大學被迫去玩這個由政府資助的遊戲,院校之間欠缺分工。「不應該將大學放在一起,有人跳高、有人跳遠,但卻叫我們參加世界盃,而且一定要踢。」他接着說,「我不是說這個遊戲完全是錯的,可能某些大學適合玩這遊戲,例如綜合型大學,但嶺南沒有理工和醫科,是會影響排名的。」

Quacquarelli Symonds(QS)的2019年世界大學排名於今年6月出爐,港大排25名,成為全港第一,科大和中大分別以37名及49名緊隨其後,嶺大則排600多名,較去年排名有所下跌。葉蔭聰還記得,嶺大早年不追逐排名為本,堅持以自身的理念培養人文學科人才,陳坤耀擔任校長時曾提出院校間需要有不一樣的評核機制,但教資會視若無睹。時移世易,嶺大也開始對排名急起直追,「校長、副校長一日到晚都在『追數』。他們也會說這其實與自己無關,只是教資會要求。」說到底,研究表現影響着研究用途的撥款,沒有一所大學能置身事外,人人身不由己。

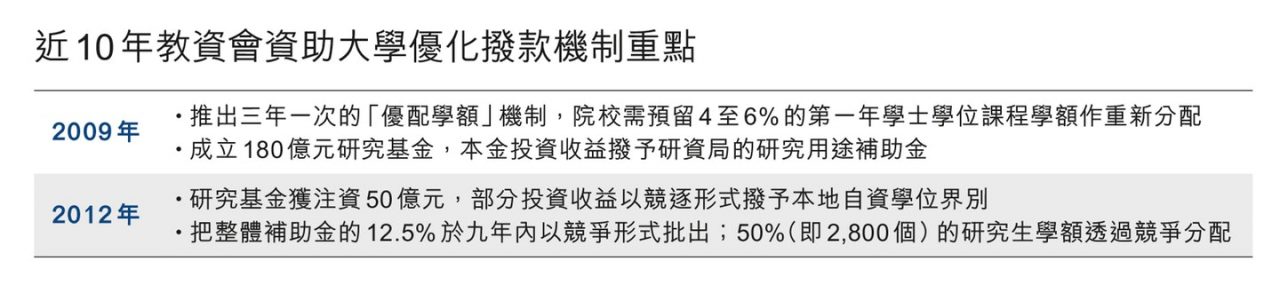

[caption id="attachment_19576" align="aligncenter" width="1440"] 近十年教資會資助大學優化撥款機制重點[/caption]

近十年教資會資助大學優化撥款機制重點[/caption]

難以並存的國際與本土?

大學疲於奔命應付教資會佈下的競爭遊戲,那麼遊戲的目的是什麼?葉蔭聰說,提高大學的國際排名當是犖犖大者。教資會經常強調大學走向國際化對香港的未來至為重要,結果大學不僅積極聘用國際學者,連學術研究領域也要傾向國際,這令專注香港研究的葉蔭聰感受至深,他說:「美國最頂尖期刊所關心的政治問題,與你在香港關心的其實是不一樣的,你要寫一些期刊最關注、最主流的東西,否則你第一關已過不了。不是說你做得差,而是與他們不相關。」當「publish or perish」日漸成為金科玉律,不少學者為了能成功投稿,不得不接受現實,轉移研究重點,同時令研究難以在本地社會發酵。

不幸的是,期刊制度有利於理工科,卻對人文社科不利。葉蔭聰解釋,人文社科與理工科進行研究的基本條件不同,例如理工科需要實驗室做研究,自然需要更多資源。論產出,許多人文學科本以書籍為標準,花上五、六年查閱檔案或寫書也不足為奇:「但如果今天你什麼也不做,花五、六年寫書,而『3+3』也只得六年時間,那麼便『死得』(續約無望)!」結果,大家為求保住飯碗便須選擇投稿;但論出版數量,理工科及醫科能短期內有研究發現,而且期刊出版頻率比人文學科期刊為高,出版機會自然有所提高:「程序及規律不同,例如醫學期刊,它們可以不是季刊及月刊,可以一個月出版兩次,而他們有一些新發現便可以發表一篇文章,那個頻率是佔優的。」人文學者面對如斯窘境,如果不想被制度淘汰,便要硬着頭皮寫下去,究竟這是常規還是常理?

[caption id="attachment_19579" align="aligncenter" width="1280"].jpg) 葉蔭聰無奈地形容,香港的大學數目不多,所有大學被迫去玩這個由政府資助的遊戲,院校之間欠缺分工。(余俊亮攝)[/caption]

葉蔭聰無奈地形容,香港的大學數目不多,所有大學被迫去玩這個由政府資助的遊戲,院校之間欠缺分工。(余俊亮攝)[/caption]

上周二(11日),檢討研究政策及資助專責小組就高教界研究經費模式公布檢討報告,提出七大建議:包括把本港競逐研究撥款由每年約20億元倍增至每年40億元,並把研資局的撥款由10億增加至20億元,設立三個獎學金培育研究人才,重整及檢討三項現有研究撥款計劃,設立委員會協調不同研究資助部門等。

當小組於6月發表中期諮詢報告時,便有高等教育界團體反映,雖然研究經費增加,但憂慮增加撥款後,會令個別研究範疇更容易得到經費,而非讓大部分研究範疇均得到支持。此外,教資會的研究資助政策加入競逐成分的做法早令高教界出現惡性循環,競爭文化對士氣、人事變動以致教學質素造成嚴重負面影響,過程中又製造大量行政工作和支出,與推動優質研究的目標相違背。

學術自由學者聯盟成員、嶺南大學社會學及社會政策系副教授陳效能直言,與其他主要經濟體相比,香港的研究開支佔本地生產總值的比重微不足道,因此樂見政府投放更多,但若談及研究開支的全面性,她認為上述報告對人文及社會科學關注不足,未有對加強支持人文及社會科學研究提出同樣清晰的建議:「一些主要計劃都是比較側重於科技研究,講求業界參與及應用。對社會有具體貢獻與業界的合作,很多時與人文學科無關。」研資局管理14項教資會資助界別及三項自資學位界別的競爭資助計劃,可分為個人研究、協作研究、獎學金及跨司法管轄區的合作研究計劃,如現時不少跨院校的大型協作研究也是為科研而設,每項目撥款可高達千萬元計。反觀人文及社會學科,其受重視程度遠遜其他學科。

[caption id="attachment_19581" align="aligncenter" width="1280"].jpg) 檢討研究政策及資助專責小組主席徐立之教授在九月十一日提交《研究政策及資助檢討報告》。(政府新聞處)[/caption]

檢討研究政策及資助專責小組主席徐立之教授在九月十一日提交《研究政策及資助檢討報告》。(政府新聞處)[/caption]

在2017/18學年,八大院校透過由研資局的競逐研究資助計劃所得研究撥款總額為約10.1億元(截至今年2月28日),各院校獲得720萬元至2.68億元不等,金額懸殊,如按五大主要學科類別劃分,工程學取得約3.35億元,佔33.2%,其次是生物科及醫學(約3.11億元)、自然科學(約1.59億元)、人文學及社會科學(約1.42億元),最後的是商科(約6,160萬元),只有6.1%。

陳效能說,政府不太重視人文或社會學科,不排除有政治考慮:「如你研究香港歷史或香港文學,會否讓人覺得你在製造本土意識?在政府眼中,一些應用科學或醫療科學較為中立:即是你治病就是治病,政治上或意識形態上不會有特別取向。但當講及社會科學,假設有一個全民退保研究發現,全民退保是解決香港未來數十年問題的最有效方法,變相要政府做事,自然不是『中立』。」她接着解釋,近年來不少學者及學生在政治上較為出位,教資會有此想法也不足為奇。

瀏覽陳效能的個人網頁,她曾有數個研究項目成功取得研資局的優配研究金,每個項目獲款數十萬元。她形容,自己的心態猶如「買六合彩」,競逐成功與否與學者的出品質量沒有必然關係,始終研究所需的錢不多,不少學者即使沒有資助,也能寫出很卓越的論文,但大學往往以此為要求,令不少人心灰意冷。她苦笑道:「有大學訂明若你拿不到兩個(資助)就不能續約,有的也有不成文規定,尤其是新入職的人也知道,你拿不到便等着找新工。」

[caption id="attachment_19584" align="aligncenter" width="1280"].jpg) 陳效能認為,資助金額與研究是否卓越無必然關係。葉蔭聰指,現行制度下很難兼顧教學與研究。(陳澔琳攝)[/caption]

陳效能認為,資助金額與研究是否卓越無必然關係。葉蔭聰指,現行制度下很難兼顧教學與研究。(陳澔琳攝)[/caption]

世界如常,問題依舊。近十多年來,教資會撥款計劃五花八門,規矩朝令夕改,要求愈來愈高,陳效能直言,教資會以競逐研究撥款作為大學成功的標準,這造成許多問題:「這會被大學高層翻譯為拿到愈多錢、愈威愈好,但你做人文研究所需要的錢其實不多,就算做公共政策研究,大家會做問卷調查,那要用什麼大錢?但若做高科技產品或醫療研究,其實是需要很多錢的。」她觀察到在香港這個功利社會,一般市民會對於投放撥款與研究重要性存有誤解,即將資助金額與研究是否卓越扯上關係,但從學科的本質而言,兩者其實並無必然關係。

自主還是控制?

「資源固然重要,但人文及社會學科最需要的是供學者沉澱的空間及時間。」她說,人文及社會學科講求的是用嶄新的方法去傳譯或分析,而非曠古未有的新發現。香港本身擁有獨特的文化及地理位置,本有着先天優勢,但總是以經濟效益先行,扼殺了人文學科的發展空間。她認為,大學的種種亂象皆與教資會及研資局的撥款政策方向有關,她不禁反問:「教資會是始作俑者。如學額回撥要求大學作文(撰寫建議),說明為何大學要取回學額,證明自己有需要!」

在2018/19財政年度,教資會的預算經常資助金為192.576億元,佔政府預算開支僅約4.19%。資源固然重要,但更重要的是資源的分配及運用。教學與研究、實任與合約、本土與國際⋯⋯這些不同程度的分歧,均是教資會撥款政策造成的惡果。大學目前的亂象與困境只是表徵,教資會不斷改變撥款政策,令撥款原則變得更為研究導向才是問題的核心所在。大學管理層崇尚績效主義,令情況雪上加霜,這種重視短期利益的思維需要改變,但改變談何容易?

[caption id="attachment_19586" align="aligncenter" width="1440"].jpg) 對不少人文學者而言,研究空間比資助來得重要。(鄧倩螢攝)[/caption]

「大學要有收入,當然要做到政府想你做的事,因此大學取向是要配合教資會要求,反抗餘地很少。」陳效能慨嘆,八大院校的校董多以社會賢達及商業人士為主,往往只想追求學術及研究卓越,以相似的管理思維看待大學教育,最終用錢去主導大學的發展方向。「父親大把錢,但扣你零用錢,是為你好,是有其他目的,還是想控制你?我會給你錢,但我要你做這些事,你不做就沒有啦!」她打趣地說。]]]]> ]]>

對不少人文學者而言,研究空間比資助來得重要。(鄧倩螢攝)[/caption]

「大學要有收入,當然要做到政府想你做的事,因此大學取向是要配合教資會要求,反抗餘地很少。」陳效能慨嘆,八大院校的校董多以社會賢達及商業人士為主,往往只想追求學術及研究卓越,以相似的管理思維看待大學教育,最終用錢去主導大學的發展方向。「父親大把錢,但扣你零用錢,是為你好,是有其他目的,還是想控制你?我會給你錢,但我要你做這些事,你不做就沒有啦!」她打趣地說。]]]]> ]]>